|

|

桜ヶ丘メンタルクリニック

名古屋市千種区桜ヶ丘11

ソフィアビル2F

(星ヶ丘郵便局すぐ上)

電話

052-788-2100 |

|

|

|

|

|

|

1.当クリニックのロゴマークについて |

|

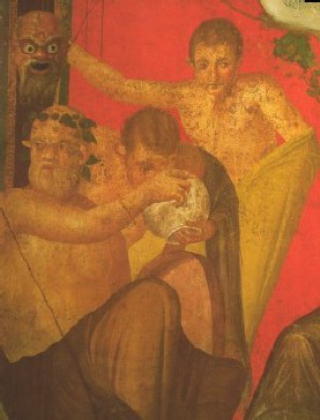

当クリニックのロゴマークを見て、「きれいな少女のデザインだけど、どこかの古代美術のカタログからとったのだろう。でも、どうしてこの少女を選んだのだろう?」と思われる方は多いと思います。そこで、このロゴマークについての説明をしたいと思います。

グラディーヴァ

この「歩み行く女」のオリジナルは、ローマのバチカン美術館内のキアラモンティ美術館に展示されているローマ時代のレリーフ(浮彫像)です。もともとは女神ですが、20世紀以降は、「グラディーヴァ」という名前で知られています。なぜ、この名前で知られるようになったかというと、1903年にドイツの作家ヴィルヘルム・イェンゼンがこのレリーフを素材とした『グラディーヴァ』という小説を書き、さらに、精神分析学の創始者であるジグムント・フロイトがこの小説に触発されて、1906年に『W.イェンゼンの『グラディーヴァ』における妄想と夢』という作品を世に出したために、一躍このレリーフは人々の注目を集めることになったからです。とくに、当時のシュールレアリストたちによって、これらの作品は熱狂的に受け入れられ、「グラディーヴァ」というタイトルの雑誌が創刊されたりしました。ブルトンは自作の中で『グラディーヴァ』を引き合いに出し、画家のダリなどは「グラディーヴァ」という名前の連作画を描いたほどでした。

イェンゼンの『グラディーヴァ』

では、イェンゼンの創作した『グラディーヴァ』の内容を簡単に描いてみましょう。

主人公である若い考古学者ノルベルト・ハーノルトは、社交べたで、女性には関心を示さない、学問に没頭する青年でした。そのハーノルトが、あるとき、ローマの太古美術館で一体のレリーフに惹きつけられました。それは、踵がほとんど垂直に上がった歩き方をしている若い女性(女神)のレリーフでした。彼は、この独特で優美な歩き方をする女性に、グラディーヴァと名づけ、「彼女はきっと、火山の噴火で一日にして滅んだ古代都市ポンペイの貴族の娘であろう」と空想します。ちなみに、グラディーヴァ(gradiva)とは、「歩み行く女」という意味です。

ハーノルトは、その歩き方を自分でもやってみようとしますが、うまくゆきません。まるで、生身の人間の歩き方ではないように思えてくるのです。そこで、彼は実際に、女の人たちが歩くのを路上で観察するという挙に出ました。こうした彼の奇行に、街の女性たちは侮蔑のまなざしや、からかいのまなざしを向けたりしました。けれども、探している歩き方の女性は見つからず、ついにグラディーヴァは現実の女性ではありえないという結論に至りました。

不愉快な気分におちいっているそんな頃、彼はある夢を見ました。それは西暦79年のヴェスヴィオ山噴火の日の夢であり、彼は夢の中で、ポンペイ最後の日に立ち会っていたのです。溶岩が押しよせ、まっ黒になった空から火山灰が降りそそぐなか、彼は、神殿の中を例の優美な歩き方で歩いてゆくグラディーヴァを見かけます。彼女を追ってゆくと、神殿の円柱の間にある階段のところで、彼女は身を横たえます。そして、ポンペイの市民たちの阿鼻叫喚が聞こえる中で、グラディーヴァは降りそそぐ火山灰に埋もれてしまいます。夢から覚めても、彼は、火山灰に埋もれてゆくグラディーヴァのことで頭が一杯です。そして、彼は、グラディーヴァは西暦79年、ポンペイ最後の日に生き埋めになったという確信を持つに至ります。

2000年前のグラディーヴァの死を悼みながら、ぼんやり窓から通りを眺めていると、通りの向こう側にある建物のひとつの窓の窓辺に、鳥かごに入ったカナリアが目に入ります。それは、ふだんから何気なく視野に入ってくるカナリアでした。と、その瞬間でした。通りの一隅を、ドレスの裾を優雅に上げながら、踵を垂直にして歩み去ってゆく女性の後姿を見たのです。電光石火のごとく、彼は通りに降りて、彼女を探しますが、すでにどこにもいません。部屋に帰り、ふたたび例のカナリアを見ていると、彼はふと「自分は鳥かごの中のカナリアそっくりだ」と思えてきて、急に思い立って、早春のイタリア旅行に出かけることに決めました。

勇んで旅行に出かけてみたものの、ローマからナポリに行く途中で、新婚旅行の群れに巻き込まれてしまいます。女性のことは脇においていたハーノルトにとって、それは苛立たしい不愉快な体験であり、「結婚こそもっとも不可解なものであり、彼らの新婚旅行は愚の骨頂だ」と決めつけてしまいます。新婚のカップルたちのいちゃつきにあてられ、ホテルでも隣室に新婚のカップルが泊まり、「ぎしぎし」という物音にも敏感になります。ポンペイに着いてからも、彼は不満と苛立たしさにとらえられていました。そして思います。「この不満はひょっとしたら、自分自身に起因しているのではないだろうか。何かが自分には欠けているから、自分は不満なのだ。しかし、それが何なのか、ぼくにはさっぱり分からない。」

憂うつな気分で、彼はポンペイの遺跡の中を散歩してみます。ギラギラとした太陽の日差しのもとで、彼は廃墟の中にたたずみます。ここで、作者のイェンゼンは書きます。「考古学という学問が彼に教えたのは、死んでいる文献学の言語だった。それは、魂や情緒や心でもって理解するということには、まったく役に立たなかった。そういうものへの欲求を抱えている者としての彼は、暑いこの真昼の静寂の中で、ただ呆然としているほかはなかった。そこへ、死者たちがよみがえりはじめて、ポンペイはふたたび生きはじめた。」すなわち、まさにそのときです。通りを歩いてゆくグラディーヴァの姿が彼の目に飛び込んできたのです。これは、あえて言うなら、ヒステリー性の幻覚です。彼は建物の陰に消えたり現れたりするグラディーヴァの後を追います。そして、メレアグロスの家と呼ばれている廃墟の邸の中に入ると、そこにグラディーヴァが円柱の間に腰を下ろして、あたかも彼を待っていたかのようにたたずんでいるのです。

ハーノルトは彼女におずおずと話しかけてみます。彼は彼女は2000年前の女だと思っているのですから、ギリシャ語とラテン語で話しかけます。しかし、彼女の口から出たのは、「私とお話をなさるなら、ドイツ語でなくては」という言葉でした。この意外な言葉に彼は驚きます。目の前にいる女は、生身のドイツ女性なのか、2000年前にポンペイで死んだグラディーヴァなのか、彼には分からなくなります。そのとき彼は、思わずこんな言葉を口にします。「あなたの声がそのような声だとは、分かっていました。」そして、彼女に対する憧憬の気持ちから、彼は、夢の中での光景のように、階段のところで身を横たえてほしいと懇願します。しかし、この頼みに、彼の意識していないエロチックな願望を感じ取ったグラディーヴァは、いぶかしげな表情を投げかけて立ち去ろうとします。彼は「あすまた、真昼にここで会えますね」と言葉をかけますが、彼女はそのまま姿を消してしまいます。

翌日ハーノルトは、無意識の衝動におされるように、同じ現場に足を運びます。途中で見つけたユリの白い花を摘んで、手にたずさえながら。死者の国からよみがえってきたものと思い込んでいる彼は、ふたたびそこにグラディーヴァがいるのを見つけると驚いてしまいます。彼を見つけると、彼女は「あら、その白い花はわたしのために?」と語りかけてきました。ハーノルトは眩暈のような感覚におそわれます。しかし、彼女がいろいろと問いかけてくるので、彼は気をしっかりとさせて答えます。「あなたは2000年前、ポンペイ滅亡の日に、神殿の円柱脇の階段のところで火山灰に埋もれて死んでしまったのです。夢の中でそれを知ったのですが、夢では、一目見てすぐにあなただと分かりましたよ。あなたの独特で優美な歩き方から、すぐに分かったのです。その歩き方は、ローマの美術館にあるあなたのレリーフそのままでした。」ハーノルトが語る内容に、彼女はなかばあきれた表情を見せますが、彼はさらに思い切って懇願します。もう一度あの歩き方を自分の目の前で見せてほしい、と。彼女はその願いに答えて歩いて見せます。しかし、歩き方はそっくり同じではあるものの、履いているものは、古代のサンダーレではなく、現代風の革靴でした。こんどは彼女が「グラディーヴァって誰なの?」と彼に尋ねてきますので、彼は「レリーフに名をつけたのはわたしです。あなたの本当の名前は知りません」と答えます。「わたしの名前はツォーエ。生命という意味よ。でも、私はずっと前から死んだことには慣れています。あら、もう時間。今日のところは持ち時間が切れました。墓場に似合うその白い花をもらってゆきますが、愛する人には赤いバラの花をあげるものよ。」こう言って、彼女はふたたび去ってゆきました。

ハーノルトは、彼女は墓場に帰っていったのだと思い込みます。ハーノルトはその場を離れて、太陽の照りつける斜面に来ました。すると、そこで1人の初老の紳士に出会います。その紳士は動物学者のようであり、昆虫採集に余念がありませんでした。紳士は彼に向かって話しかけます。「おや、あなたもあのトカゲをお探しかな。あのトカゲはカプリ島だけではなく、大陸にも生息しとると思ってな。」どうやら紳士は特殊なトカゲを探しているらしかったのですが、ハーノルトはこの紳士とどこかでお会いしたような気がして仕方ありません。ホテルに帰ると、ホテルの主人は、ハーノルトに、腕と腕とをしっかり絡み合わせて死んでいった若いカップルの遺骸が発掘現場から掘り起こされたときの逸話を、自慢げに語ってきかせます。ハーノルトが肩をすくめると、ホテルの主人は証拠品としての緑青のついた留めピンを彼に渡し、「そいつは女の方に付いていたものだ」と言います。ハーノルトは、現実に存在する留めピンを手に、「カップルのうち、もしかしたら女の方はグラディーヴァで、彼女はあの日、円柱の傍らの階段で、恋人の腕に抱きかかえられながら死んでいったのではないか」と、激しい嫉妬の想像に悩まされます。

翌日、ハーノルトは、3回目のランデヴに向かいます。途中、旅先で行き逢った新婚旅行のカップルが腕を絡めあってキスしている光景に出くわします。それにあてられて、いつもの場所に着いたときには、「この時間にしか彼女が来れないということは、彼女は他の時間は別の男と会っているのではないか」、という嫉妬の気持ちでいっぱいでした。ですから、彼女が1人で姿を現したときには、思わず、「ああ、お1人なのですね」と叫んでしまいました。今回は赤いバラの花を用意してきたハーノルトは、それを彼女に差し出します。そして、持ってきた留めピンを見せて、これはあなたのものではないか、と尋ねます。その留めピンは彼女のものではないと言われると、彼はほっとして言いました。「これで安心しました。それがあなたのものだと思うと、眩暈がしてしまうんです。」

それから、グラディーヴァ(ツォーエ)は、おもむろに弁当のパンを取り出して、ハーノルトに、一緒に食べましょうとすすめました。二人は仲よくパンを食べはじめます。白く美しい歯でパンをかじりながら、彼女は言います。「2000年も前にもいちど、わたしたち、こうして二人でパンをかじっていたような気がするわ。ねえ、そう思わない?」彼女の若く美しい顔や、手足などを見ていると、彼は、目の前の彼女は本当に生身の女性なのかどうかを確かめたいという衝動にかられてしまいます。その衝動に彼は打ち克てません。蝿が彼女の手に止まった瞬間、彼は彼女の手をぴしゃりと叩いてしまうのです。生きた人間の肌の柔らかい感触が、彼の手には伝わってきました。悦びにちかい驚愕と同時に、恥ずかしさと呵責の念がやってきました。彼女の方は、茫然自失から立ち直ると、静かに言いました。「あんたはやっぱり気が狂れているのね。ノルベルト・ハーノルト。」

彼女に自分の名前も告げていないのに、彼女の口から叱責の言葉とともに出てきた彼の名前を聞いて、彼は仰天してその場から飛び上がります。その瞬間、脇の方から、例の新婚のカップルが出てきて、女の方が彼女に言います。「ツォーエ! あなたもここに? すると、あなたも新婚旅行で? そんなこと手紙には書いてなかったじゃない。」グラディーヴァが現実の世界に生きている証拠を目の前にして、ハーノルトは一目散にその場から逃げ去ったのでした。

ハーノルトは、ポンペイ市内から少し離れたディオメデ館に行きました。そこは、ポンペイ最後の日の戦慄的現実が刻まれている遺跡でした。彼は、そこでグラディーヴァから離れて、自分の気持ちを落ち着かせたいと思ったのでした。彼の頭の中は、死者の国から出てきたはずの彼女が、生身をもった人間で、しかも彼が旅先で行き逢った新婚カップルの友人であったなんて、どうしても理解できないことだったからです。しかし、彼女から逃れたはずの彼が、ふと目を留めた視線の先に見たのは、館の一角に腰をかけている、まさしくあのグラディーヴァでした。

思わずまた逃げ出したくなる気持ちをこらえていると、彼女の方から話しかけてきました。彼はしどろもどろに何か答えますが、彼女は静かに、そして諭すように言います。「ノルベルト・ハーノルト。あなたは、わたしのことでは長いことそのように通してきたのね。あなたはわざわざポンペイにまで来ることもなかったのよ。私の部屋の窓辺にはカナリアの鳥かごが置いてあるの。私は父と二人暮しで、父は動物学者のリヒャルト・ベルトガングよ。もうお分かり?」

「で、では、あなたはぼくの幼なじみの、あのツォーエ・ベルトガングなのですね。でも、ぼくの記憶の中のあなたは全然こんな風ではなかった・・・」

外にはどしゃぶりの雨が降っていました。彼が追い求めた空想のグラディーヴァは、実は彼の幼なじみの少女であり、しかも、彼の部屋からいつも見える、通りの向かい側にあるカナリアのいる部屋に、ずっと昔から住んでいたのでした。彼が考古学という学問に没頭するあまり、身近にいる彼女の存在が眼中に入らなくなり、彼女が成長してすっかり大人の女性になってしまっていたことに気づかなかったのでした。彼女の方は彼女の方で、たった一人の肉親である父親がトカゲいう学問的研究対象に没頭して娘のことを顧みなかった寂しさから、幼なじみのハーノルトは彼女にとって特別な存在であって、思春期をとおして彼は彼女の恋慕の対象とまでなっていました。それなのに、彼は彼女の存在を無視してきたのでした。パーティなどで顔を会わせる機会もありましたが、彼は彼女の存在のことなど忘却してしまっていました。彼も彼女の父と同じく、学問の虜となって、自分の愛情生活の側面を貧困にしてしまっていたのです。

彼女の苗字、ベルトガングとは、ドイツ語で「歩み行く女」という意味であり、グラディーヴァも、ギリシャ語で「歩み行く女」という意味です。すなわち、ハーノルトは無意識のうちに、ツォーエ・ベルトガングを、彼の考古学的ヘレニズム的嗜好に合わせて、グラディーヴァと置き換え、ツォーエとの思い出を抑圧しつつ、ひそかに彼女への思慕をよみがえらせていたのです。これは無意識の暗号化と言っていいかもしれません。

このように、二人は思わぬ再会を果たし、新しいカップルの誕生となってゆきますが、その詳細はここでは省略しましょう。以上が、イェンゼンの『グラディーヴァ』の内容の要約です。では、この作品に感銘を受けたフロイトは、どのようにこの作品について論じたのでしょうか。

フロイトが『グラディーヴァ』から汲みとったこと

フロイトは文学作品を精神分析的に批評したり、作家を「分析」したりすることはしません。フロイトの姿勢はいつも、文学作品から、何か作家の直感的なもの、すなわち理論化や知性化に捉えられる以前の無意識的源泉を汲みだそうとすることにありました。フロイトが『グラディーヴァ』という作品に感銘したのは、抑圧という現象が、理論以上に真実性をもって描かれていること、そしてヒステリー性の幻想が、グラディーヴァの登場によってあたかも治療過程のように解消されてゆくさまが描かれていることでした。

フロイトによれば、ハーノルトとツォーエとのあいだには、幼い頃に幼児愛と言うべき愛情関係があり、それは思春期以前の幼い性愛関係でした。この時期の性愛は、その後いったんは抑圧され、思春期における「性」の再発見を通して、ふたたびかたちを変えて発現、開花されてきます。しかし、ハーノルトの場合、「性」の再発見におけるエロスの高まりは彼に危険を感じさせました。そのため、異性に対する関心を遠ざけ、学問的関心、この場合、考古学的関心へと内的エネルギーを振り向けることによって、この危険から遠ざかろうとするようになりました。性愛的、情緒的エネルギーは、知性的、探求的、窮理的方向へと変換され、幼児時代の性愛の記憶は抑圧されました。パーティでツォーエに会っても見向きもせず、通りを隔てた向かいの部屋に彼女がいても、それに気づきません。気づかないというより、無視していたのです。つまり、知っていながら自ら知らないことにしていたのです。ということは、彼女の存在は、彼にとってあまりに危険すぎたために、その危険を回避していたということです。おそらく、実は彼は、思春期を通して彼女が大人の女性に徐々に変化していったことを知っていて、だからこそ、彼女の存在を知らず知らずのうちに無視してしまっていたのでしょう。彼女にとって、彼は「鼻持ちならない」青年となっていたのです。

ハーノルトが古代美術館でグラディーヴァのレリーフに初めて接したとき、この若い女性の美しさと同時に、その独特な歩き方にも注意を惹きつけられました。ツォーエもまた、幼少時よりこのような、踵を高く上げて歩く優雅な歩き方をしていたのでしょう。彼の記憶の中には、この優美な歩き方の残像が強く残っていたのです。このかすかな記憶は、抑圧していた彼の性愛への強い関心を呼び起こし、幼なじみのツォーエの記憶と、おそらくは現在の彼女への抑圧された関心とをよみがえらせようとしたことでしょう。しかし、これら記憶や関心はそのままでは表出することができず、かたちを変えてよみがえってきたのです。すなわち、ツォーエの苗字ベルトガングは「歩み行く女」を意味するので、それをギリシャ語化して、グラディーヴァと名づけました。これは、先ほどのべたように、無意識による暗号化です。無意識は知っていますが、意識は知らないのです。

しかし、「グラディーヴァはツォーエのことだ」というのは、ある意味で露骨な隠し方です。一見なんの関係もないように見せかけて、実は隠したい当のものを指しているのですから。フロイトが作家イェンゼンについて感嘆するのは、このような、「抑圧されたものの回帰は、抑圧するもの自体から現れる」という、抑圧についての真理を作家は熟知していたことでした。このギリシャ語による暗号化は、主人公ハーノルトの考古学的関心やヘレニズム嗜好に基づいており、これらの関心や嗜好によってまさに、彼の性愛への関心が抑圧されてきたのでした。つまり、抑圧するもの自体が、自ら抑圧されてるものを露にしてしまっています。まったく同様に、グラディーヴァのレリーフ自体が考古学的な美術遺産であり、彼の没頭している考古学の対象そのものから、彼が抑圧してきたものが「浮き彫り」になってしまったのです。

このような、抑圧に関しての、「抑圧されたものの回帰は、抑圧するもの自体から現れる」というテーゼを、フロイトは別の例でも示しています。フロイトは青年時代からフローベールの『アントワンヌの誘惑』の愛読者だったのですが、その銅版画を描いたロプスという画家に感嘆しています。その銅版画では、ひとりの禁欲僧が、世俗の誘惑から逃れようとして救世主キリストの磔刑像に跪いているのですが、その磔刑像のところに、彼がまさに逃れようとしているもの、すなわち豊満な裸体の女性が、キリストの代わりに立ち現われているのです。平凡な画家なら磔刑像の周囲にそうしたものを描くところを、この画家はまさにキリスト像に置き換えられて出現させていることに、フロイトはこの画家の鋭さを見ているのです。

このテーゼはまた、私たちの日常の事例にもあてはめることができます。たとえば、非常に献身的な行為の中に、思わぬ欲望が潜んでいることもあります。その人が、ライバル心が強かったり、嫉妬心が強かったりした場合、他者を消してしまいたいという無意識の願望が、その献身的行為自体の中に現われてしまうこともあるでしょう。たとえば、他人にはまねのできないほどの活躍をする中に、他人を押しのけてまでそうしてしまうという事態が含まれてしまうように。そういう事態をその人が少しでも気づくとき、その人は抑うつ的になったり、強迫症状を出したりするかもしれません。

話をもとに戻しましょう。フロイトはさらに、主人公ハーノルトは、グラディーヴァから逃れようとして、逃れている当のものへと引き渡されてしまう、という運命的現象に着目し、われわれがいかに無意識の力によって支配されているかを強調しています。これは、「反復」という現象です。自分の逃れようとしているもののところに、そうとは知らずに回帰してしまう。これは、自分が逃れようと思っているものは、実は自分の最も関心のあるもの、自分がある意味で最も欲望しているものでもある、ということです。フロイトは、別の著作の中で、彼自身の体験を語っています。それは、彼がひとりでイタリア旅行をしていたときのことでした。見知らぬ街の中をぶらぶらと散策していると、雰囲気の怪しい界隈、娼婦街に足を踏み入れてしまいました。フロイトはあわててその界隈から抜けでようとして、足早にそこから立ち去りました。すでに夕暮れ時だったので、入り組んだ街の中を、できるだけその界隈から遠ざかろうと歩き続けました。やっと遠ざかったと思って、あたりを見ると、なんと、彼が逃れようとした例の娼婦街に戻ってきていたのでした。

この「反復」という現象は、私たちの日常や、あるいは臨床においても、よく出会います。なんども同じようなタイプの男性と付き合って失敗する女性、いつも同じ箇所で事故を起こしてしまう人など、「反復」してしまってから、自分が逃れようとしていたものへと自分が引き渡されてしまったことに気づきます。なぜ、そのようなことになってしまったのか、自分自身では分かりません。しかし、彼らの話をよく聞いていると、いつも必ず、彼らの意識していない無意識の欲望がそこに潜んでいることが見てとれます。

私たちのこの現代から見て・・・

このように、フロイトは、イェンゼンという作家が直感的に把握したことを抜き出し、テーゼとして論じました。ここでひとまず、フロイトから離れて、一点だけ問いを立てておきたいと思います。それは、思春期において、「性」の再発見におけるエロスの高まりは、なぜ、ハーノルトにとって危険なものと感じられたのか、なぜ、それを抑圧しなければならなかったのか、ということです。これこそ、臨床において重要で難しい問いです。しかし、この問いはここでは開かれたままにしておきましょう。

ただ、抑圧という観点だけからこの小説を読み込むと、どうしても割り切れないものが残ってしまいます。その割り切れないものを、フロイトは無視しようとしたのではなく、単に彼の作品の中では触れなかっただけなのでしょう。というのも、フロイトが「グラディーヴァ」に惹きつけられたのは、イェンゼンの『グラディーヴァ』という作品だけにではなかったと思われるからです。フロイトの書斎には、「グラディーヴァ」のレリーフのレプリカが飾ってありました。それは、今もロンドンのフロイト博物館で見ることができます。フロイトは、「グラディーヴァ」のレリーフそのものにも惹きつけられていたのです。ややうつむき加減に、足早に歩くグラディーヴァの横顔とその視線の先に、フロイトはなにを感じとっていたのでしょうか。というより、そこにフロイト自身の問いが、すなわち、「グラディーヴァの横顔はなにを見ているのだろうか、なにを思っているのだろうか、なにを欲しているのだろうか」という問いが潜んでいたように思えます。実はこの割り切れないものがあるからこそ、今なお「グラディーヴァ」は人々を惹きつけてやまないのではないでしょうか。

社会にはさまざまな抑圧があります。性に対する抑圧、女性に対する抑圧、子供を教育原理の中に取り込んでしまおうとする抑圧。さらには社会自体も、超自我的傾向の強い社会、逆に父的原理の希薄になってゆく社会など、時代により、風土により、国により、さまざまに変化してゆきます。そうした中で、臨床における症状も変化してゆくわけですが、個人にとっての個別的な無意識的抑圧については、「影響を受けるだけ」であって、基本的には変化しない構造を保っているように思えます。この変化しない無意識の構造に時代や社会が影響をあたえ、時代とともに症状が変化してゆく、その中にあって、さきほどの割り切れないなにかが、そうした変化する症状に伴っているようにも感じられます。

「それはなんなのか」、と時代の症状は問いかけてきますが、私は、常に臨床の中にその答えはあるのだと思っています。

加藤 誠

|

|

| |

|

|

うつ病、パニック障害、全般性不安障害、抑うつ神経症、心気症、対人恐怖症、悲哀反応、ストレス反応、

強迫性障害(強迫神経症)、

拒食症・過食症、統合失調症、広汎性発達障害、

睡眠障害などの精神疾患の健康相談と治療。 |

|